在今年光伏行業的發展中有兩大主旋律,一是反內卷,二是市場化。

光伏反內卷的戰役已經持續一年多了,從頂層政策設計落地,到產能出清、限產控產、技術迭代等動作密集推進,行業正經歷深刻轉型中。

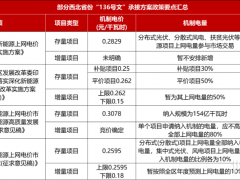

與此同時,隨著136號文的正式下發,新能源電力市場化的腳步也在不斷地加快,目前30個省發布關于136號文的承接文件,其中,已有5個省首次競價結果已公布,6個省也已啟動競價預計近期將公布結果,從政策實施到競價實操,標志著新能源電價市場化形成進入實質性的執行階段。

0.13元/度差距,首輪競價結果懸殊

2025年,可以說是新能源電價改革的開局之年,隨著各省征求意見稿、正式文件、增量競價文件的下發,進一步明確了新增新能源項目不再享受固定標桿電價,通過“機制電量+市場化交易”的形式來獲取收益。

近期江西完成機制電價競價,光伏電價為0.33元/度,相較燃煤基準價降低20.34%;從入圍項目數量看,分布式光伏占比高達99.5%,這一數據體現出江西對分布式項目的重點發展方向,也側面印證了江西省內光伏消納能力尚有盈余。

同樣,在競價結果公布時間較早的四個省份中,機制電價區間為0.1954-0.332元/度,山東作為首個披露結果的省份,0.225元/度的光伏電價為后續競價提供了參考標桿;此后,甘肅以風光均0.1954元/度成為當前最低的省份,云南以0.33元/度的光伏電價暫列最高,各省競價結果竟然每度電相差0.13元。

要知道,據行業測算,光伏電價在0.25元/度才能覆蓋租金與EPC成本,而甘肅0.1954元/度的價格會讓部分項目面臨虧損的風險。

另外,值得注意的是,四省的機制電價相比燃煤基準價都有不同幅度的下降,其中,山東相比燃煤基準價下降43%,甘肅相比燃煤基準價下降36.5%。

這種價格上的分化背后,反映出的是各地區資源稟賦、消納條件和市場規則設計的深層差異。

從目前五個省份來看,甘肅和新疆的光照資源豐富,發電量也會比其他省份高,但也正因為資源稟賦突出,風光大基地項目較多,所以增量項目競爭激烈,反而在競價中出現壓價的情況。

山東、云南、江西作為光照資源中等的省份,其中,山東由于光伏項目儲備相對充足,也導致競爭的激烈;而云南水能資源豐富,新能源占比較低,形成水電和光伏互補的模式,并且云南擁有高耗能產業,電力需求量大,消納壓力小,增量項目競爭相對較小,江西作為高耗能企業較多的省份,用電需求量較大,也使得電價相比西南地區會高出一些。

消納能力,是增量項目競價的一個重要指標,甘肅、新疆兩省在消納上依賴“外送特高壓”,然而外送通道的容量有限,會導致增量項目不僅要與存量項目競爭通道資源,還要和其他省份“爭搶”通道,進而使得電價被壓低;而山東由于光伏處于“逆調峰”狀態,提高了電網消納成本,以至于之前出現過負電價的現象,光伏項目的結構性的矛盾加劇電網調峰壓力。

此外,競價規則的設計也會影響競價結果,山東、新疆、江西采用風光分組競價模式,導致風光電價差異明顯;甘肅實行風光同場競價,使得風光電價相同;而云南通過高中標率政策,相對降低了業主的風險。

五省的競價已經落定,六省的競價正在路上,然而,在即將開啟競價的七省份中,黑龍江、青海兩省的機制電價下限低于0.2元/度,而上限僅青海一省低于0.3元/度。

從整體電價區間看,機制電價下限多維持在0.2-0.24元/度,上限則處于0.3-0.38 元/度范圍。

從機制電量規模看,河北南網與冀北電網電量規模較大,河北南網風電占大頭,光伏占比僅15%;冀北電網此次競價機制電量規模較大,其中光伏電量達138億度,安徽、黑龍江的機制電量總規模均超過60億千瓦,而上海、甘肅只有20億千瓦左右,江西甚至低至11.6億千瓦。

在單個項目申報比例限制上,上海政策最為寬松,允許申報上限為90%,但受限于機制電量總規模較小,最終入選項目數量可能有限;其他省份電量比例多集中在80-85%,而江西、青海電量比例為65%、40%。

市場化競速賽開啟各省競價大PK

隨著136號文時限的臨近,新能源增量項目機制電價競價正緊鑼密鼓推進;而山東、甘肅、新疆、云南、江西五省釋放的市場信號顯示,新能源電價形成機制已迎來根本性轉變,市場化為主體的時代正拉開序幕。

目前,除11個已完成競價和正處于競價進程中的省份外,還有14個省份正式下發136號文承接文件,5個省份仍處于征求意見階段。

從目前已公布的機制電價競價上限數據來看,僅有上海、廣東、四川、廣西四個省份超過0.4元/度,而寧夏、青海、甘肅、新疆四個省份的競價上限則低于0.3元/度。

值得注意的是,各省機制電價下限差距較大,最低的黑龍江僅0.114元/度,吉林、新疆下限定為0.15元/度,有47%的省份下限低于0.2元/度,多數省份貼近這一閾值;而高于0.2元/度的省份中,湖南、海南、貴州的下限在0.25-0.26元/度區間,其余省份也均是接近0.2元/度水平。由此可見,0.2元/度成為機制電價下限的隱性紅線。

綜合來看,各省競價策略也是盡顯地域特色,也折射出新能源市場化的復雜性。

西北地區依托資源富集,度電成本低至0.12-0.15元/度,即便機制電價維持在0.2元/度左右,仍然有穩定利潤空間,可以通過“規模化開發”降低邊際成本,例如新疆、甘肅的大型光伏基地項目,可通過批量采購組件、集中運維進一步壓縮成本。

華東、華南資源中等的區域,度電成本達0.2-0.25元/度,需依賴0.35-0.4元/度的高機制電價保障收益,需要從“資源獲取”轉向“綠電價值挖掘”模式轉變。

例如廣東,在新能源競價規則中并不是單一的低價,而是先滿足企業綠電需求,競價上限設定為0.40元/度,這一標準高于資源同類省份。

廣東還采用“全電量市場化+差價結算”的雙重模式,其中10千伏以上項目需按要求報量報價,10千伏以下項目則鼓勵通過聚合方式入市,精準適配高耗能企業的綠電需求。

此外,還有省份在競價規則上做了大膽的“改良”,遼寧在新能源競價規則框架下,推出在現貨市場中將申報價格下限設定為- 0.1元/千瓦時,這一設定在全國范圍內都較為少見,允許新能源在出力高峰時段以“倒貼錢” 的方式上網,以此來倒逼儲能系統參與電網調峰;還建立了“容量補償機制”,根據煤電與電網側儲能對電力系統的貢獻度給予固定補償,可以緩解傳統電源的調峰壓力。

各省競價機制出現差異并非偶然,根源在于“資源稟賦、消納能力、政策導向”的三重合力,而這三大因素,恰恰是支撐新能源市場化發展的底層邏輯。

其中,資源富集程度會直接影響項目度電成本,對競價策略產生作用;消納能力則是決定競價上限高低的關鍵因素;而各地方制定的政策規則,本質上是對產業發展需求與用戶用電成本的權衡。

機制電價成為電站收益“指揮棒”

電價的“跳水”直接對電站收益造成沖擊,以往傳統測算收益模式已不再適用,機制電價的時代下,電價的不確定性成為最大變量。

在面對“電價降了,收益沒了”,讓許多開發商陷入焦慮,但換個角度來看,機制電價正在倒逼行業從“依賴補貼躺賺”到“憑借技術與服務盈利”的轉型。

昔日只要取得項目就能獲得收益,如今卻要比拼“資源整合能力”,只有在低價環境中嚴格控制成本、與高耗能企業綁定銷售綠電、從輔助服務中賺取額外收益才能在行業的變革中立足。

目前,不同省份的電價因資源和技術成本差異呈現出分化格局,需要更多結合電網消納能力和儲能配套,通過技術協同緩解電價分化帶來的收益波動。

而配儲比例也會對收益產生影響,如果項目配置儲能,可通過參與調峰、輔助服務可以賺取額外收益,但需要仔細核算配儲成本。

從山東來看,目前集中式項目在獲取機制電價資格上更具優勢,而工商業的上網部分被推向市場,面臨更低的現貨電價,處境相對艱難一些。

此外,對于綠證收益方面,政策規定納入機制電量的部分無法同時獲得綠證收益。

這意味著項目必須在有價格保障的機制電價和可能有溢價的綠證之間做出選擇,對于無法獲得高溢價綠電協議的項目,進入機制電量是更穩妥的選擇。

對于提升運營與市場交易能力,需強化電力市場的預測與參與能力,通過參與綠電交易、優化報價策略拓寬收益空間;把控成本與選址環節,項目前期的選址規劃與成本管控至關重要;探索多元化的收益路徑,在機制電量基礎上,積極拓展綠電交易、多年期購電協議等額外的收益渠道。

開發商更應該理性看待價格,不要一味追求低價中標,保持電價在合理區間平穩波動,才是行業可持續發展的基礎。

接下來,將有更多省份陸續公布競價結果。企業在緊盯目標省份存量電價與增量競價規則的同時,還要計算出電價底線、成本上限、額外收益這三大關鍵指標,再決定是否入場。

在新能源電價市場化改革中,競價不等于降價,而是通過價格信號引導資源在不同行業、區域間優化配置,結合自身定位與區域政策特征,主動適配競價機制,從把控成本、挖掘價值、提升綜合解決方案能力,才能緊跟新能源市場化改革洪流穩步立足。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條