2019年初,工業和信息化部等三部門在聯合發布的《加快構建綠色數據中心的指導意見》中提出,應“鼓勵數據中心在自有場所建設自有系統余熱回收利用等清潔能源利用系統”。芬蘭、瑞典和俄羅斯等國數據中心的余熱利用已形成固定回收模式,并取得了良好的經濟和環境效益。然而,我國在這方面的成熟案例依然較少,尚未形成規模。

基于此,為實現我國2060年碳中和目標,積極推進數據中心的余熱利用,引導數據中心走高效、低碳、集約、循環的綠色發展道路,就成為一種必然。

文 | 譚力

我國數據中心余熱利用市場尚未充分開發,

與歐美國家差距明顯

我國數據中心余熱回收情況不理想,浪費巨大。數據中心的服務器在運行過程中,會釋放出大量中低品位余熱,這些余熱易提取、產熱穩定且熱量大,是一種優質熱源,可加熱生活用水、供暖,或滿足其他熱需求。

利用熱泵技術將數據中心余熱回收并用于區域供暖,在我國北方有著廣闊的市場前景及節能意義,在幫助用戶降低用熱成本的同時,也可間接減少因使用化石燃料產生的二氧化碳。此外,余熱回收的耗電量不計算在數據中心總電耗中,也會相應減少數據中心制冷系統的散熱負荷,從而有效降低PUE值,有益于數據中心提升品牌價值。按現有數據中心規模計算,我國北方地區數據中心的可回收余熱總量約10GW,理論上可支持3億平方米建筑供暖。

我國大約有8萬座數據中心,多數余熱直接排向大氣,浪費巨大。目前,余熱回收利用系統應用案例僅有阿里巴巴千島湖數據中心、騰訊天津數據中心和中國電信重慶云計算基地等寥寥數家企業。現階段我國數據中心行業的節能重點環節是空調系統和IT系統,余熱回收利用往往被忽視。隨著數據中心建設規模及數量的快速增長,政府對數據中心節能的要求越來越高,余熱利用問題將引發更多關注。

歐美各國普遍進行數據中心余熱利用,已形成固定回收模式。早在2010年,歐美國家就開始回收數據中心余熱用于市政供暖。特別是北歐國家,其余熱回收利用產業鏈完整,擁有專業從事數據中心余熱回收的節能服務公司,在取熱效果、熱能輸送等方面具有全球領先的技術。余熱利用項目在瑞典、芬蘭、丹麥等國已展現出良好的經濟效益,出售廢熱所得已成為一些數據中心運營商的固定收入來源。比如,聯合愛迪生公司Con Edison銷售的熱量為0.07美元/千瓦時,其1.2 MW數據中心產生的余熱可帶來每年超過35萬美元的收入,這對運營商而言是非常高的財務激勵。Apple Inc.、IBM、Google、H&M等公司運營的數據中心均有余熱利用的成功案例。

相較風冷系統,液體冷卻技術更有利于余熱回收利用。隨著數據中心IT負載的不斷增長,傳統風冷已無法滿足高密度計算的發展需求,液冷逐漸成為數據中心制冷的新模式。制冷方式的變化將引發一系列變革,隨之發生改變的還有余熱回收裝置設計。就技術角度而言,風冷系統攜帶熱量的介質為空氣,存在廢熱流動緩慢、品味較低、不適合長距離運輸、體積較大等缺陷,需要鋪設更大的管道。液冷系統則通過液體直接導向熱源帶走熱量,換熱效率高、便于運輸、同等體積攜帶的熱量更多。

此外,余熱利用設備在回收熱量的同時,還可為數據中心供冷,成為系統空調的備用冷源。數據中心不需要投資任何費用,即可免費獲得備用冷源一套,不但提升了機房品質,還實實在在節省了運行費用。就經濟性而言,液冷技術規模化應用之后,只需在架構上設置冷卻液回流機制,將攜帶廢熱的液體接入換熱器,換熱后的液體流入數據中心循環反復,可節約余熱回收裝置費用及冷卻液費用。數據中心余熱回收利用技術已經過學術界的模型研究和小規模驗證,可復制性強,具有較高的推廣價值。

我國數據中心余熱利用未形成規模的原因

2020年11月,通過對易華錄信息技術股份有限公司、中國電信集團有限公司、太極計算機股份有限公司等數據中心建設企業的調研發現,我國數據中心余熱利用技術推廣難存在三大障礙:

經濟性尚不明顯。一是余熱利用基礎設施建設一次性投資成本較高且回報周期長,這也是目前應用案例較少的最主要原因。進行余熱利用,需單獨設置熱泵機組、采購熱交換器和回收設備、增設輔助熱源以達到一般居民供熱系統的供水溫度,且投資回收期在5年以上。調研中,多數企業反映其可承受的節能技改投資回收期在18個月左右。二是安裝余熱利用設施需要企業部分停工停產、延長項目交付時間,會影響到經濟效益。三是間接和直接融資渠道不暢,融資需求得不到滿足。金融機構對數據中心節能技術了解有限,對余熱利用的商業模式和投資效益難以把握,在一定程度上放大了投資風險,部分有潛力的項目難以得到及時支持。

技術不夠成熟。一是標準不健全。目前國內尚未出臺數據中心行業余熱利用設計標準、余熱利用設備及運維標準,余熱利用產品的質量和規格參差不齊,在客觀上進一步加大了技術推廣難度。二是余熱回收設備對IT系統性能可能產生負面影響,而數據中心的首要目標是滿足用戶算力需求,設計者普遍不會采用影響IT系統功能的節能技術。比如,數據中心的冷凍水往往含有腐蝕性物質,是余熱設備長期安全穩定運行的隱患。把熱量從數據中心轉移至熱用戶時必須采用特制的鈦管換熱管或其他抗腐蝕材料并合理布置換熱器結構。三是缺乏余熱利用配套基礎設施。余熱利用的首要條件是居民區要擁有區域供熱系統,其次是數據中心要有一個大型管道與市政供熱系統相連接。

節能技術供需兩端信息不對稱。數據中心余熱利用技術在技術原理、應用條件等方面存在著復雜性,涉及多個子系統,專業性較強。多數技術人員對余熱利用技術產品缺乏系統全面的認知與辨識,在決策時缺乏足夠的示范案例作為參考。

幾點建議

多手段提升余熱利用技術的經濟性。一是研究設立工業節能技術推廣基金、數據中心節能技改專項資金的可行性,對積極探索新節能技術、首次使用新技術的企業予以獎勵或補貼,進一步激發其內生動力。二是加大金融支持。豐富綠色金融產品,為采用常規融資手段困難的企業提供“節能貸”、“特許經營權貸”或“合同能源管理未來收益權質押貸款”等創新產品。三是在“國家綠色數據中心”評選中向采用余熱利用的企業傾斜。對《國家綠色數據中心先進適用技術產品目錄》實施動態更新,將最新的余熱利用技術和產品納入其中。增加余熱利用技術在《綠色數據中心評價指標體系》中的得分權重。四是利用數據中心能效專項監察、強制性標準《數據中心能源消耗限額》和節能設計標的制修訂等工作,對違規用能企業進行限期整改,倒逼企業依法依規加大節能技術改造力度。

完善標準體系及鼓勵技術研發,推動技術成熟。一是制定完備的數據中心余熱利用標準體系。盡快建立和完善數據中心余熱利用技術的產品質量標準,以及覆蓋設計、施工、驗收和使用維護全過程的建設標準規范。例如,將周邊是否有熱用戶、與廢熱處理廠距離、是否便于接入區域供熱管道網等有利于開展余熱利用的因素,納入數據中心選址考量條件。在制冷系統上留有余熱回收接口,方便日后接入區域供熱系統等。二是加大對數據中心余熱利用技術的研發。聯合數據中心用戶、余熱利用解決方案提供商和行業協會等成立數據中心余熱利用技術工作組。探索成熟的余熱利用技術整體解決方案,推動解決數據中心余熱利用技術發展中的痛點問題,特別是水源熱泵技術的研發與攻關。

持續完善數據中心節能技術推廣機制。一是建立余熱利用示范推廣中心,制定技術推廣路線圖和實施方案等,向社會宣傳節能效果顯著、經濟適用、技術成熟的優秀典型案例。二是組織開展現場推廣活動,搭建節能技術產品供需對接橋梁。邀請施工企業、設備方案及服務提供商、設計院、運營商、綠色金融機構,以及檢驗檢測機構、行業協會、媒體等參與技術推廣對接會,展示數據中心行業節能技術創新成果,交流數據中心節能應用經驗。

(作者供職于賽迪工業和信息化研究院)

基于此,為實現我國2060年碳中和目標,積極推進數據中心的余熱利用,引導數據中心走高效、低碳、集約、循環的綠色發展道路,就成為一種必然。

文 | 譚力

我國數據中心余熱利用市場尚未充分開發,

與歐美國家差距明顯

我國數據中心余熱回收情況不理想,浪費巨大。數據中心的服務器在運行過程中,會釋放出大量中低品位余熱,這些余熱易提取、產熱穩定且熱量大,是一種優質熱源,可加熱生活用水、供暖,或滿足其他熱需求。

利用熱泵技術將數據中心余熱回收并用于區域供暖,在我國北方有著廣闊的市場前景及節能意義,在幫助用戶降低用熱成本的同時,也可間接減少因使用化石燃料產生的二氧化碳。此外,余熱回收的耗電量不計算在數據中心總電耗中,也會相應減少數據中心制冷系統的散熱負荷,從而有效降低PUE值,有益于數據中心提升品牌價值。按現有數據中心規模計算,我國北方地區數據中心的可回收余熱總量約10GW,理論上可支持3億平方米建筑供暖。

我國大約有8萬座數據中心,多數余熱直接排向大氣,浪費巨大。目前,余熱回收利用系統應用案例僅有阿里巴巴千島湖數據中心、騰訊天津數據中心和中國電信重慶云計算基地等寥寥數家企業。現階段我國數據中心行業的節能重點環節是空調系統和IT系統,余熱回收利用往往被忽視。隨著數據中心建設規模及數量的快速增長,政府對數據中心節能的要求越來越高,余熱利用問題將引發更多關注。

歐美各國普遍進行數據中心余熱利用,已形成固定回收模式。早在2010年,歐美國家就開始回收數據中心余熱用于市政供暖。特別是北歐國家,其余熱回收利用產業鏈完整,擁有專業從事數據中心余熱回收的節能服務公司,在取熱效果、熱能輸送等方面具有全球領先的技術。余熱利用項目在瑞典、芬蘭、丹麥等國已展現出良好的經濟效益,出售廢熱所得已成為一些數據中心運營商的固定收入來源。比如,聯合愛迪生公司Con Edison銷售的熱量為0.07美元/千瓦時,其1.2 MW數據中心產生的余熱可帶來每年超過35萬美元的收入,這對運營商而言是非常高的財務激勵。Apple Inc.、IBM、Google、H&M等公司運營的數據中心均有余熱利用的成功案例。

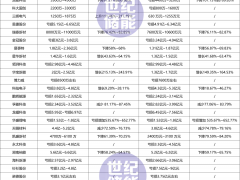

表1 國外數據中心余熱利用典型案例

數據來源:賽迪節能與環保研究所整理

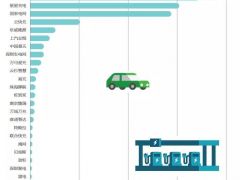

相較風冷系統,液體冷卻技術更有利于余熱回收利用。隨著數據中心IT負載的不斷增長,傳統風冷已無法滿足高密度計算的發展需求,液冷逐漸成為數據中心制冷的新模式。制冷方式的變化將引發一系列變革,隨之發生改變的還有余熱回收裝置設計。就技術角度而言,風冷系統攜帶熱量的介質為空氣,存在廢熱流動緩慢、品味較低、不適合長距離運輸、體積較大等缺陷,需要鋪設更大的管道。液冷系統則通過液體直接導向熱源帶走熱量,換熱效率高、便于運輸、同等體積攜帶的熱量更多。

此外,余熱利用設備在回收熱量的同時,還可為數據中心供冷,成為系統空調的備用冷源。數據中心不需要投資任何費用,即可免費獲得備用冷源一套,不但提升了機房品質,還實實在在節省了運行費用。就經濟性而言,液冷技術規模化應用之后,只需在架構上設置冷卻液回流機制,將攜帶廢熱的液體接入換熱器,換熱后的液體流入數據中心循環反復,可節約余熱回收裝置費用及冷卻液費用。數據中心余熱回收利用技術已經過學術界的模型研究和小規模驗證,可復制性強,具有較高的推廣價值。

我國數據中心余熱利用未形成規模的原因

2020年11月,通過對易華錄信息技術股份有限公司、中國電信集團有限公司、太極計算機股份有限公司等數據中心建設企業的調研發現,我國數據中心余熱利用技術推廣難存在三大障礙:

經濟性尚不明顯。一是余熱利用基礎設施建設一次性投資成本較高且回報周期長,這也是目前應用案例較少的最主要原因。進行余熱利用,需單獨設置熱泵機組、采購熱交換器和回收設備、增設輔助熱源以達到一般居民供熱系統的供水溫度,且投資回收期在5年以上。調研中,多數企業反映其可承受的節能技改投資回收期在18個月左右。二是安裝余熱利用設施需要企業部分停工停產、延長項目交付時間,會影響到經濟效益。三是間接和直接融資渠道不暢,融資需求得不到滿足。金融機構對數據中心節能技術了解有限,對余熱利用的商業模式和投資效益難以把握,在一定程度上放大了投資風險,部分有潛力的項目難以得到及時支持。

技術不夠成熟。一是標準不健全。目前國內尚未出臺數據中心行業余熱利用設計標準、余熱利用設備及運維標準,余熱利用產品的質量和規格參差不齊,在客觀上進一步加大了技術推廣難度。二是余熱回收設備對IT系統性能可能產生負面影響,而數據中心的首要目標是滿足用戶算力需求,設計者普遍不會采用影響IT系統功能的節能技術。比如,數據中心的冷凍水往往含有腐蝕性物質,是余熱設備長期安全穩定運行的隱患。把熱量從數據中心轉移至熱用戶時必須采用特制的鈦管換熱管或其他抗腐蝕材料并合理布置換熱器結構。三是缺乏余熱利用配套基礎設施。余熱利用的首要條件是居民區要擁有區域供熱系統,其次是數據中心要有一個大型管道與市政供熱系統相連接。

節能技術供需兩端信息不對稱。數據中心余熱利用技術在技術原理、應用條件等方面存在著復雜性,涉及多個子系統,專業性較強。多數技術人員對余熱利用技術產品缺乏系統全面的認知與辨識,在決策時缺乏足夠的示范案例作為參考。

幾點建議

多手段提升余熱利用技術的經濟性。一是研究設立工業節能技術推廣基金、數據中心節能技改專項資金的可行性,對積極探索新節能技術、首次使用新技術的企業予以獎勵或補貼,進一步激發其內生動力。二是加大金融支持。豐富綠色金融產品,為采用常規融資手段困難的企業提供“節能貸”、“特許經營權貸”或“合同能源管理未來收益權質押貸款”等創新產品。三是在“國家綠色數據中心”評選中向采用余熱利用的企業傾斜。對《國家綠色數據中心先進適用技術產品目錄》實施動態更新,將最新的余熱利用技術和產品納入其中。增加余熱利用技術在《綠色數據中心評價指標體系》中的得分權重。四是利用數據中心能效專項監察、強制性標準《數據中心能源消耗限額》和節能設計標的制修訂等工作,對違規用能企業進行限期整改,倒逼企業依法依規加大節能技術改造力度。

完善標準體系及鼓勵技術研發,推動技術成熟。一是制定完備的數據中心余熱利用標準體系。盡快建立和完善數據中心余熱利用技術的產品質量標準,以及覆蓋設計、施工、驗收和使用維護全過程的建設標準規范。例如,將周邊是否有熱用戶、與廢熱處理廠距離、是否便于接入區域供熱管道網等有利于開展余熱利用的因素,納入數據中心選址考量條件。在制冷系統上留有余熱回收接口,方便日后接入區域供熱系統等。二是加大對數據中心余熱利用技術的研發。聯合數據中心用戶、余熱利用解決方案提供商和行業協會等成立數據中心余熱利用技術工作組。探索成熟的余熱利用技術整體解決方案,推動解決數據中心余熱利用技術發展中的痛點問題,特別是水源熱泵技術的研發與攻關。

持續完善數據中心節能技術推廣機制。一是建立余熱利用示范推廣中心,制定技術推廣路線圖和實施方案等,向社會宣傳節能效果顯著、經濟適用、技術成熟的優秀典型案例。二是組織開展現場推廣活動,搭建節能技術產品供需對接橋梁。邀請施工企業、設備方案及服務提供商、設計院、運營商、綠色金融機構,以及檢驗檢測機構、行業協會、媒體等參與技術推廣對接會,展示數據中心行業節能技術創新成果,交流數據中心節能應用經驗。

(作者供職于賽迪工業和信息化研究院)

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條